Профессор Сергей Александрович СОЛОВЬЁВ сообщил, что на уменьшение численности птиц в Омском регионе влияет множество факторов, и один из них – это вмешательство человека.

В Центре краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина состоялась публичная лекция «Антропогенная трансформация орнитофауны и населения птиц Омского Прииртышья». Мероприятие было посвящено Международному дню птиц.

В Омской области на реках, озёрах, болотах водится большое количество водоплавающих птиц. Этому способствует сама природа. Протяжённость реки Иртыш по территории Омской области составляет 1132 километра. Протекает Иртыш по 13 районам: Черлакскому, Нововаршавскому, Таврическому, Омскому, Любинскому, Саргатскому, Горьковскому, Большереченскому, Муромцевскому, Тарскому, Знаменскому, Тевризскому и Усть-Ишимскому. В речную систему Омской области входят 4230 рек общей протяжённостью около 19 тысяч километров. Большая часть из них относится к малым рекам и ручьям. Также в Омской области насчитывается около 16 тысяч озёр.

Лектором выступил Сергей Александрович СОЛОВЬЁВ, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск), профессор Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского государственного университета экономики и управления. Печатаем лекцию с сокращением.

В своей лекции Сергей СОЛОВЬЁВ уделил внимание не только птицам, но и тому, как меняются водные ресурсы Омского Прииртышья. Он пояснил, что главное в изменение водного ресурса – это целенаправленное создание человеком гидротехнических сооружений на реках. Именно оно влияет на орнитофауну и численность птиц Омской области:

«Исследование орнитофауны Омского Прииртышья проводится нами с 1973 года в летний и зимний периоды. С 1986 года по 2024 год нами выявлены 44 местообитания птиц – в Ишимской, Барабинской лесостепных зонах, юго-западной части Западной Сибири, северном Казахстане. Наряду с собственными учётными данными, мы также включили анализы материалов и характеристик населения птиц в 450 местообитаниях. Сюда вошли маршруты птиц в первой половине лета протяжённостью 5780 километров, а также в зимний период. Учёт производится с 31 мая по 31 августа. Проводятся один раз в 15 дней на одном и том же избранном участке. По ним мы определяем изменение динамики жизни птиц. Чем ещё ценна работа зоологического мониторинга? По ней мы можем анализировать материалы население птиц, которые были сделаны несколько лет назад».

Далее Сергей СОЛОВЬЁВ рассказал, что такое банк данных, которым пользуются исследователи:

«Этот банк коллективный и бесплатный. Однако им могут пользоваться только люди, которые является классическими исследователями. Например, аспиранты первого курса не имеют на это права. Но после того, как они отработают сезон в полевых условиях, напишут исследовательские работы, аспирантов внесут в банк данных, и они смогут пользоваться данными».

О научной работе с аспирантами Сергей СОЛОВЬЁВ сказал:

«Наряду с тем, что исследуем пойменные ландшафты – лесной, полевой, луговой, болотистый, мы ещё анализируем водотоки, которые очень важны. Они являются миграционными руслами, по которым проходит миграция птиц весной и осенью. Также анализируем гидротехнические сооружения на реках Ишиме, Тоболе, Иртыше и Оше».

Река Оша является левым притоком Иртыша. Длина её составляет 530 километров. В последние годы её стали перегораживать гидротехническими сооружениями в Крутинском и Тюкалинском районах. Это привело к неблагоприятным последствиям для населения, проживающего по берегам реки Оша.

Лектор показал на экране фотографию:

«Оказалось, на реке Оша были построены вот такие земляные плотины. Очевидно, сельскому фермеру нужен был мост. Он сделал всё просто: проложил три трубы и сверху их засыпал землёй. Такая плотина была около деревни Кумыра в Тюкалинском районе».

Показал фотографии гидротехнические сооружения на реке Оша около посёлка Усть-Логатка. В погоне за прибылью предприниматели выстроили на реке Оша мост с задвижками. О том, как это сооружение повлияло на природу, Сергей СОЛОВЬЁВ рассказал:

«Задвижки препятствовали стоку воды в Оше. В том году мы так и не смогли найти хозяина этого сооружения. Оно привело к тому, что в озере Тенис поднялся уровень воды, а в реке Оша – снизился. А надо было только просто открыть задвижки и сбросить воду из озера Тенис, но почему-то никто не хотел этого делать. В результате это привело к тому, что острова, где гнездились пеликаны и бакланы, были затоплены или смыты волнами».

Объясняя, как задвижки повлияли на жизнь птиц, лектор уточнил, что в борьбе за территорию пеликаны постепенно стали вытеснять больших бакланов на прилегающую береговую линию. Это оказалось пагубно для бакланов:

«У береговой линии водятся американские норки. Они устроили охоту на птенцов бакланов. Норки приводили свои выводки, которые тренировались на птенцах. Во время кольцевания мы находили много мёртвых птенцов. Была одна особенность. Как правило, птенцы бакланов ведут себя дружелюбно. Однако на этот раз взрослые птенцы вели себя агрессивно. Возможно, это было связано с тем, что птенцы были напуганы посещением американских норок».

Вес птенца пеликана доходит до 15 килограммов.

Через восемь лет с помощью прокуратуры эти задвижки были открыты. Уровень в реке Оша поднялся, а в озере Тенис снизился. Из воды стали появляться острова. Пеликаны стали вновь возвращаться на острова.

О том, как ведется учёт за миграцией птиц, учёный сообщил:

«Пеликанов мы кольцуем белыми кольцами. На левой ноге закрепляем пластиковое кольцо белого цвета. Там написаны слово «Москва» и учётный номер. Эти обозначения является паспортом для окольцованной птицы. Буквы и номер хорошо читаются. При современной фотоаппаратуре можно сфотографировать с расстояния. Недавно такая фотография поступила с побережья Аравийского моря».

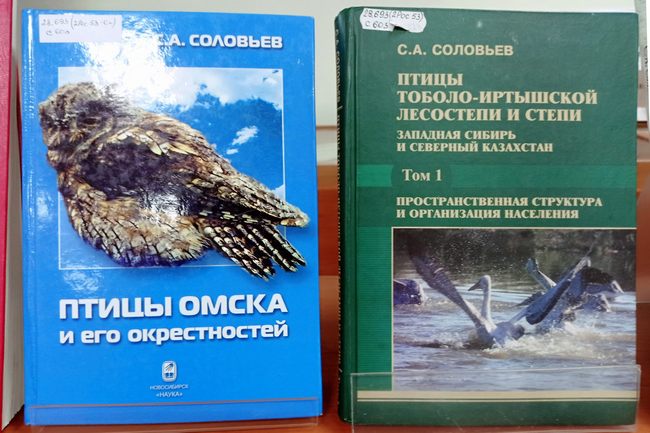

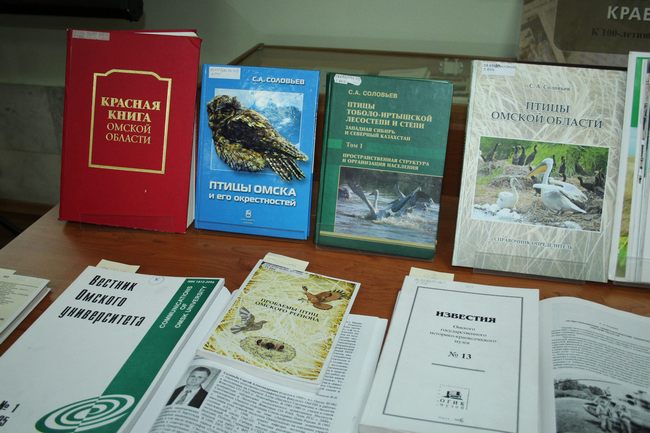

Сергей СОЛОВЬЁВ представил свою авторскую книгу «Птицы Омской области: справочник-определитель». Книга содержит 175 страниц с цветными иллюстрациями.

Также Сергей СОЛОВЬЁВ кратко пересказал содержание Красной книги Омской области. Красная книга инициирована Правительством Омской области и является официальным документом, содержащим сведения о редких исчезающих видах животных, птицах и растениях. Сергей СОЛОВЬЁВ также представил информацию о водно-болотных птицах, внёсенных в Красную книгу Омской области. В своей лекции учёный призвал сохранять охранять водные ресурсы и редких исчезающих птиц.

Сотрудниками Центра краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина совместно с Сергеем СОЛОВЬЁВЫМ для читателей была подготовлена тематическая выставка книг и журналов.

В заключение мероприятия директор библиотеки имени А.С. Пушкина Александр Викторович РЕМИЗОВ поблагодарил Сергея Александровича СОЛОВЬЁВА за интересную и познавательную лекцию. Также выразил уверенность, что сотрудничество библиотеки с учёным продолжится.

Справка

Сергей Александрович Соловьев – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск), профессор Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского государственного университета экономики и управления. В 2009 году защитил докторскую диссертацию по теме «Пространственная организация населения птиц Тоболо-Иртышской лесостепи и степи (Западная Сибирь и Северный Казахстан)». В 2010 году – профессор Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского.

Автор монографий «Птицы Омска и его окрестностей» (2005), «Птицы Тоболо-Иртышской лесостепи и степи: Западная Сибирь и Северный Казахстан. Том 1. Пространственная структура и организация населения» (2012). Соавтор монографии «Птицы городов России» (2012) и «Красной книги Омской области» (2005); учебных пособий «Полевые исследования животных особо охраняемых природных территорий» (2009), «ООПТ регионального значения природный парк «Птичья гавань» (2010), «Птицы Омской области: справочник-определитель». Автор и соавтор 432 научных публикаций, в том числе учебника «География Омской области. Природа. Население. Хозяйство» (2008).

Область научных интересов – экология и природопользование, биогеография, орнитология и систематика животных. Член Европейского орнитологического союза с 2003 года по 2022 годы. Организатор и ключевой докладчик двух симпозиумов «Численность и распределение птиц Северной Евразии» IX и XII Европейских орнитологических конференций в университетах Северной Англии (город Норвич, Великобритания, 2013) и Бабеж-Бола (город Клуж-Напока, Румыния, 2019). Председатель Омского отделения Союза охраны птиц России, и член Центрального совета СОПР, а также член бюро Мензбировского орнитологического общества. С 2007 года – председатель совета Омской региональной молодёжной общественной организации «Экологическая вахта Сибири». Член диссертационных советов при Институте систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск) по специальности «Зоология» и Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова по специальности «Биология». Академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. В декабре 2024 года Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации награждён Почётным знаком «За отличие в службе».

Фото © Алексей ОЗЕРОВ