«Разархивация» биографий в Городском музее «Искусство Омска».

С конца прошлого года в музее «Искусство Омска» работает выставка «НЕархивные истории» (0+). Это эксперимент музея с фондом личных архивов, попытка нетривиально показать его монографические коллекции и рассказать об известных людях Омска, родившихся здесь, приехавших сюда, уезжавших и вернувшихся. На выставке 17 персоналий – 17 наиболее знаковых фигур. Экспозиция рассказывает еще и о том, как городская среда влияет на нас и как мы влияем на городскую среду.

– Проект возник на стыке двух идей: одну подсказали музейные фонды, другую – город, – рассказывает один из кураторов выставки хранитель фонда личных архивов и печатной продукции Ольга ПОРКУЛЕВИЧ. – В коллекции нашего музея хранятся не только произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, но и архивные материалы. Этот фонд очень разнороден по составу, и в процессе взаимодействия все чаще возникало желание поработать с ним по-другому, не классически. Попробовать с его помощью поговорить о городе через истории людей. Ведь город– это люди, и за каждым зданием, мостом, памятником стоит его автор с какой-то своей судьбой. У нас не было цели воссоздать эпоху, хотя, безусловно, чувствуется атмосфера 1970-х – времени, когда наши герои были особенно творчески и жизненно активны. У нас было желание выстроить камерное пространство, которое позволит зрителям без спешки познакомиться с артефактами музейной коллекции, а через них – и с героями выставки.

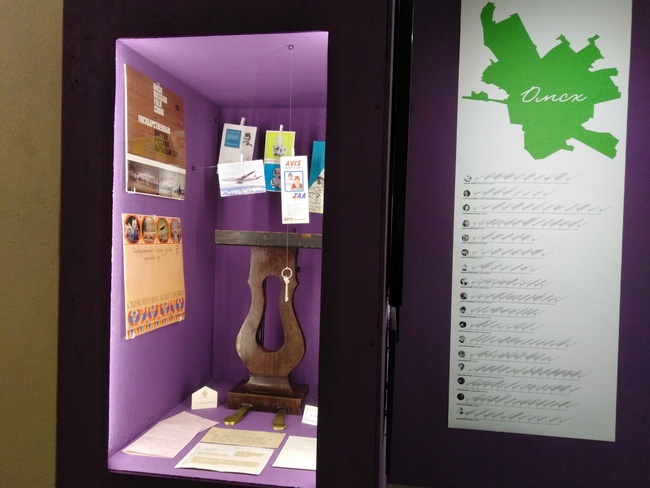

Экспозиция получилась достаточно настроенческой и атмосферной. Этому способствует то, что она работает не в привычном выставочном зале, на открытом пространстве, а в конце длинного музейного коридора с аркой. Посетителей встречает высокий стеллаж, разбитый на секции, который отсылает к художественной или скульптурной мастерской, фотолаборатории, книжному шкафу в кабинете. Ячейки стеллажа, как и далее витрины – это своеобразные «капсулы», формирующие образ того или иного героя выставки на основе его личных вещей.

Здесь, например, есть знаменитые лаки для ногтей, которые художник Артур МУРАТОВ использовал в живописи вместо масла, создавая свои работы на фольге от шоколада. Сигаретные пачки, исписанные убористым почерком – стихи Аркадия КУТИЛОВА, переданные в музей его другом и биографом Геннадием ВЕЛИКОСЕЛЬСКИМ.

Ключ и педаль от рояля художественного руководителя Омского русского народного хора Георгия ПАНТЮКОВА (сам рояль находится на первом этаже), а также его коллекция буклетов зарубежных авиакомпаний. При ПАНТЮКОВЕ хор стал активно выезжать за границу, благодаря чему об омском коллективе узнал весь мир.

Прялка, рушник, гребень для кудели привезены в свое время из омских деревень Галиной Григорьевной БЕЛЯЕВОЙ, которая первая начала формировать в музеях фонды народного искусства и быта.

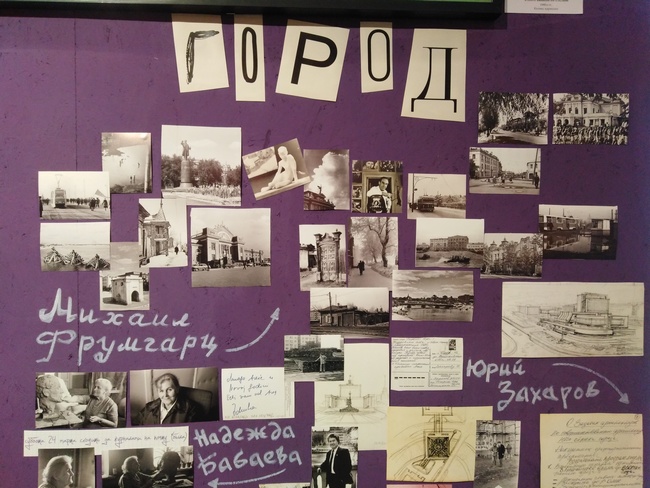

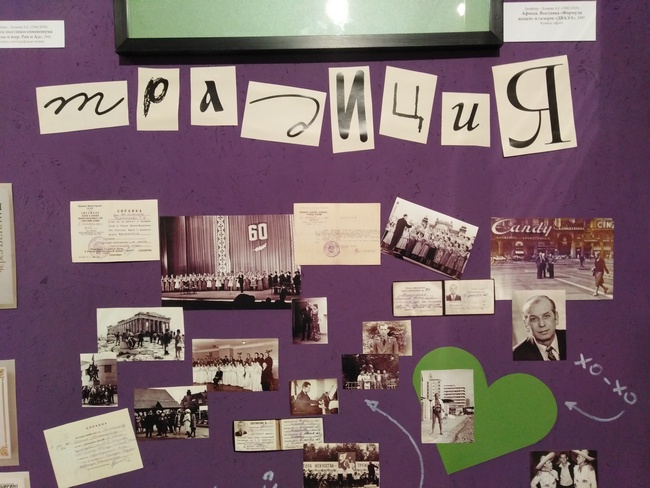

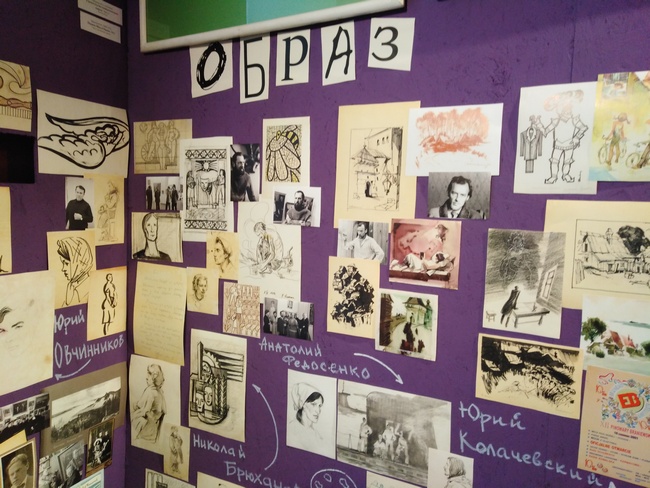

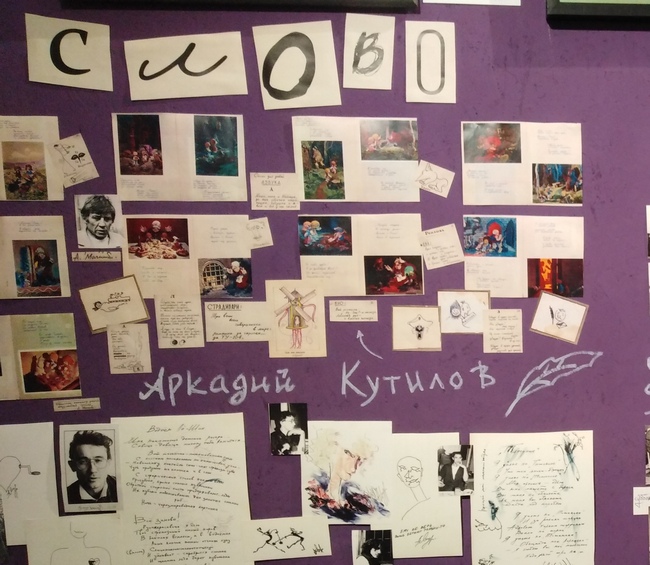

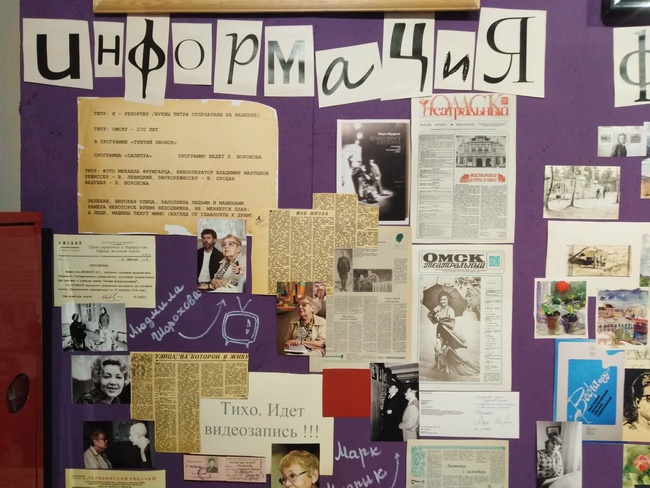

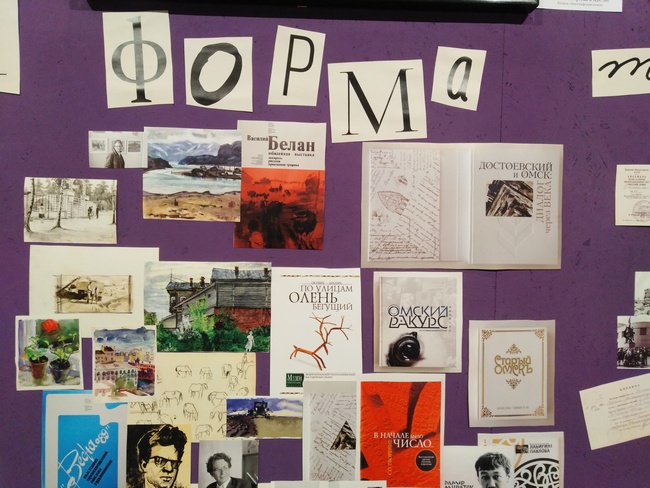

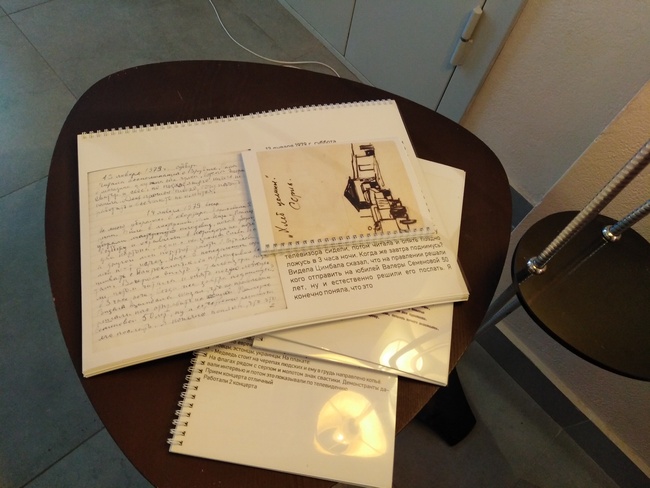

Основная и наиболее информативная часть выставки – это шесть больших мудбордов с фотографиями, рисунками, письмами, газетными вырезками, напоминающими страницы семейного альбома. Они делят выставку на шесть тематических блоков.

«Город» – герои, оказавшие непосредственное влияние на создание облика города, фиксировавшие его изменения: архитектор Юрий ЗАХАРОВ, скульптор Надежда БАБАЕВА, фотограф Михаил ФРУМГАРЦ.

«Традиция» – люди, нашедшие вдохновение в народной культуре, занимающиеся ее исследованием и интерпретацией: композитор, хоровой дирижер Георгий ПАНТЮКОВ и искусствовед, этнограф, художник-реставратор Галина БЕЛЯЕВА.

«Образ» – мощная компания разноплановых художников: Юрий КОЛАЧЕВСКИЙ, Николай БРЮХАНОВ, Константин ЩЕКОТОВ, Анатолий ФЕДОСЕНКО, Юрий ОВЧИННИКОВ.

«Слово» – поэты и художники, творцы городской мифологии Аркадий КУТИЛОВ и Артур МУРАТОВ.

«Информация» – герои, создающие из города событие: журналист Людмила ШОРОХОВА, писатель и театровед Марк МУДРИК, фотокорреспондент Эдуард САВИН.

«Форма» – дизайнеры, работающие над созданием визуального образа города. И тут с одной стороны представитель старой школы, аналоговых методов Василий БЕЛАН, с другой – Александр ЛЕЛЯКИН, впервые внедривший цифровой дизайн.

В этой локации можно сесть в старое кресло под винтажным торшером и почитать путевые заметки Георгия ПАНТЮКОВА или дневник Надежды БАБАЕВОЙ, в который она скрупулезно записывала все события. Например, покупку чулок и перевозку скульптуры, которая заняла весь день.

На выставке предусмотрено активное взаимодействие со зрителями. Их приглашают к созданию эмоциональной карты Омска. Для этого на карте города нужно выбрать район, который вызывает особые чувства, и поделиться ими, написав на стикере.

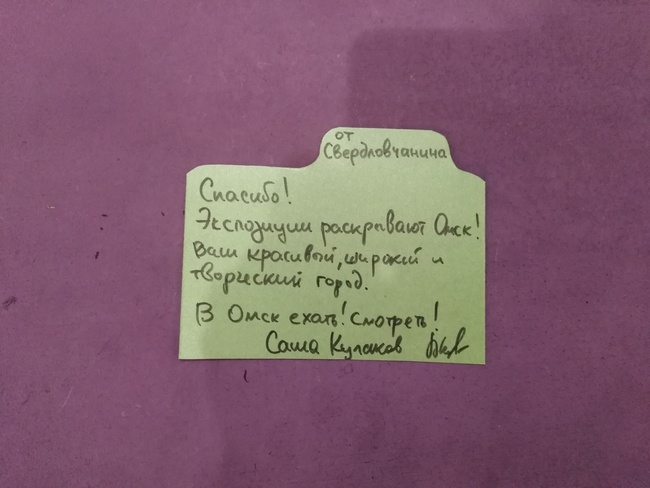

Можно оставить отзыв о выставке. Только сделать это придется не в привычной тетрадке, а на карточке из архивного ящика.

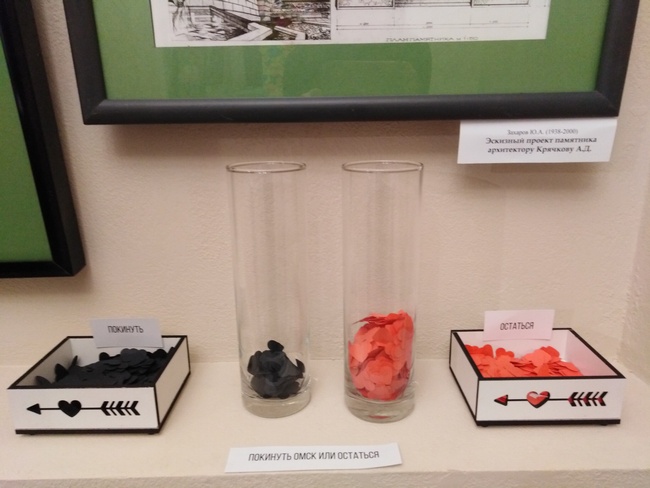

Организаторы проекта также запустили голосование, на котором буквально голосуют сердцем. Опустив в прозрачную емкость розовое или черное сердечко, участник выбирает, хотел бы он жить в Омске или предпочитает его покинуть. Для музея это в какой-то степени исследование. Пока что сердечек примерно поровну.

– Целевая аудитория нашей выставки – это прежде всего молодежь, – говорит сокуратор Анастасия ГАРАЕВА. – Те, кто сейчас получают образование, думают, куда им идти дальше, оставаться в Омске или нет. Мы ни на чем не настаиваем, но показываем им людей, которые состоялись здесь, которые жили в Омске и делали его лучше. Причем, не все даже тут родились, кто-то приехал, кто-то надолго уезжал и вернулся. Например, Марк МУДРИК приехал в 1960-е годы из Одессы, Надежда БАБАЕВА – из Югославии, она получила образование в Белграде, но там случились какие-то волнения. Михаил ФРУМГАРЦ, настоящий фотолетописец нашего города, попал в Омск с эвакуированным в годы войны заводом имени П.И. Баранова. Георгия ПАНТЮКОВА переманили из Москвы, где он руководил хором имени М.Е. Пятницкого, создали ему все условия. Юрий КОЛАЧЕВСКИЙ родился в Омске, но большую часть жизни провел в Польше, однако в зрелом возрасте все-таки вернулся. Подобная история была с Николаем БРЮХАНОВЫМ. Он тоже уезжал надолго и, вернувшись, проработал в Омске всего лишь семь лет. Но это такая величина для города, что, кажется, он был тут всегда. На выставке мы хотели создать пространство для индивидуальной медитации, диалога с материалом, который бы позволил человеку получить какой-то личный инсайт, выбрать героя, чей жизненный путь и опыт окажется ему ближе. Проект называется «НЕархивные истории», потому что в представлении многих архив – это что-то закрытое, затхлое и скучное. А мы говорим: ребята, это живая жизнь! Во всяком случае, мы пытаемся оживить этот материал, сделать его понятным и близким.

Выставка рассчитана на полгода, поэтому ее точно можно увидеть до начала лета.

Фото © Эльвира КАДЫРОВА